por Panorama Crítico1

Em uma tarde escaldante e abafada do início de dezembro em Porto Alegre, me encontro com o artista visual Elias Maroso para uma agradável conversa no Multicultura Café. Após cerca de uma hora de bate papo informal resolvemos começar a registrar a conversa. Entre um café e outro, uma água e outra, a conversa abordou questões sobre sistema das artes, a poética do atravessamento, algumas recordações de outro momento das políticas culturais no Brasil, anseios, angustias, carreira e até algumas referências ao Big Brother…

Panorama Crítico: Primeiramente gostaria de agradecer por ter aceitado nosso convite de participar dessa entrevista. Vou te fazer a primeira pergunta: quem é Elias Maroso??

Elias Maroso: Agradeço o convite. Acompanho a Panorama Crítico há alguns anos e é muito bom seu retorno com entrevistas e textos. Sou Elias Maroso artista e pesquisador, nasci em Sarandi, Rio Grande do Sul, interior do interior do estado. Hoje, vivo e trabalho em Porto Alegre. Em minha trajetória, tenho passagens por vários contextos de produção artística, sejam ou autogestado, seja acadêmico ou institucional. Já me dediquei a coletivos de arte, a espaços independentes e, por outra via, costumo dizer que frequentei instituições públicas de ensino da creche ao doutorado. Além disso, venho abrindo caminhos no circuito da arte contemporânea, através de editais e eventos já consolidados. Procuro, assim, não estar em um lugar apenas.

Você possui formação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), certo?

Isso. Fiz a graduação na UFSM, seguindo lá por com uma especialização em design de superfície e mestrado em Arte e Tecnologia. Ano passado, concluí o doutorado na UFRGS, em Poéticas Visuais. Foi uma conclusão para tempos pandêmicos, feita remotamente. Ao passar pela academia do ensino público, pude desenvolver um pensamento artístico autoral, tanto em termos práticos quanto teóricos. Foi uma das saídas para dar forma e vazão à minha poética.

E tu vens atuando com arte. Poderíamos dizer que você é um agraciado por conseguir se manter só com trabalho em artes, no campo artístico. Há quanto tempo vens atuando assim?

Logo após a graduação, dividia o tempo das ideias próprias com trabalhos de ilustração e desenho gráfico. Venho buscando saídas para trabalhos autorais desde 2010. O fazer artístico propriamente dito começou a não concorrer com outras atividades da vida prática com bolsas de estudo em instituições públicas. A universidade pública garantiu certa dedicação ao meu pensamento poético via cursos de pós-graduação. Agora, há mais ou menos dois anos, começo a manter alguma rotina apenas com trabalhos artísticos. No entanto, é uma rotina de incertezas e longe de ser abastada. Da metade pro fim do doutorado, pude me dedicar, assim, apenas à arte contemporânea, com oportunidades alcançadas por um persistente caminho de tentativas, construção poética e de reconhecimento. Nada fácil. As chances vêm surgindo de um louco compromisso, conduzindo a um repertório particular e, também, à alguma visibilidade.

No ano de 2020 chegou à indicação ao prêmio PIPA, e esse ano participas da 13ª Bienal do Mercosul. Como você viu isso?

Olha, teve coisas que começaram a acontecer quando vim a Porto Alegre. A chance de visibilidade para artistas ainda acontece com mais facilidade, talvez, quando estão em capitais, infelizmente. Ainda parece ser assim, por mais que se discuta a ideia de observar ou estimular o que não está no centro. Vinculo isso a uma ideia de que os centros metropolitanos ainda são os lugares onde se observa e se estimula a produção artística, sem um certo cuidado de descentralizar, olhar para produções distantes das demandas convencionais desses centros urbanos e econômicos. Essa realidade pode ser mais arejada. Alternativas a isso devem persistir. Como disse, comecei a ser mais percebido quando vim a Porto Alegre para cursar o doutorado em artes visuais. Acredito que o PIPA é resultado de algumas exposições que participei por aqui, principalmente a mostra do IV Concurso de Arte Impressa, do Goethe-Institut em 2019, que também resultou em uma residência artística em Berlim, no Kunst Quartier Bethanien/BBK. Isso deu certa visibilidade, sim, porque havia uma exposição bem montada, concentrando alguns trabalhos. Não era uma exposição individual. Aliás, ainda não realizei uma exposição individual em Porto Alegre.

Ainda não?

Até agora, não. O PIPA foi uma surpresa. Estava isolado na pandemia, escrevendo a tese de doutorado. A notícia chegou no dia primeiro de abril. Parecia zoeira de amigos. Acompanhava afastadamente o prêmio. Nessa ocasião, depois de receber algumas mensagens de parabéns em redes sociais, fui eu mesmo conferir e… nossa! Não imaginava, mesmo! E tem mais: não sei quem indicou. Parece estranho falar isso, mas realmente não sei quem me indicou.

De modo geral, as oportunidades foram aparecendo, mas não pularam no colo. Então, é um empenho para abrir caminhos com muita insistência. Sou um artista que, como muitos, precisa enviar propostas para editais públicos e buscar espaços de exposição. Além do mais, também faço intervenções na rua para não estar só em ambientes fechados. Não sou representado por galeria comercial. Tive convites não muito atraentes que não aceitei. A participação na 13ª Bienal do Mercosul aconteceu via edital, através de uma chamada aberta e pública com aproximadamente 800 inscritos, se não me engano. Bem concorrido, com critérios rigorosos de seleção e avaliação cega. Não era conhecido. Comecei a ser mais observado em Porto Alegre depois da Bienal do Mercosul, mesmo.

Somente depois da Bienal?

Acredito que sim. Me parece que o prêmio PIPA deu uma visibilidade mais nacional e recebo mais convites fora do Rio Grande do Sul.

Fala da um pouco tua poética. Você falou antes, a poética do atravessamento. Discorre um pouquinho sobre.

O atravessamento é curioso! Vou contar uma anedota… Quando terminei a tese – nós precisamos destacar um conceito operatório que vai guiar a criação artística, o processo criativo – percebi que… Não, peraí! Antes da anedota, é melhor falar do conceito, mesmo. (risos)

Depois de um tempo dedicado ao fazer artístico, percebi que não consigo… não é que não consigo… percebi que naturalmente não me prendo a uma linguagem só e, também, não circulo por um lugar apenas, em um tipo de espaço somente. Para se movimentar assim, é preciso olhar a atividade artística de maneira múltipla e não hierarquizar os lugares onde apresentamos trabalhos. Percebi que minha fissura ou problemática – falando com termos polidos (risos) – é justamente fazer um tipo de processo que atravessa diferentes lugares, que perpassa, que permeia diferentes maneiras de entender linguagens e contextos de inserção. No ambiente acadêmico, eu precisei mostrar essa disposição criativa com prática e teoria. Desenvolvi um pensamento e prática que não está fixado a um lugar só, a uma linguagem só. É uma poética diferente da fixidez, voltada ao que não se encontra estático, ao que não se prende a uma identificação estanque. E, quando fiz a tese, tomei o atravessamento como um problema criativo. Desdobrei essa palavra com trabalhos práticos e reflexões ensaísticas, com intervenções em ambientes abertos e fechados, transmissores de rádio frequência que atravessam fisicamente a parede…

A questão do som que permeia…

Permeia, mas também veiculada a efeitos e ondas eletromagnéticas, sendo essas ondas invisibilidades que, em certos casos, atravessam fisicamente a parede expositiva. Então, digamos que, com os radiotransmissores, a pesquisa atingiu certo ápice prático, pois concretizei ao pé da letra algo que era apenas intenção abstrata, um termo abstrato – o atravessamento. Concretizei no sentido de um fenômeno físico de atravessamento. Agora, voltando à anedota, quando terminei a tese, foi engraçado, porque o atravessamento era o meme internético da vez, por causa do BBB! (risos)

A participante Lumena falava bastante em atravessamento, lembra? Fiquei anos e anos em cima dessa palavra e pronto: desenvolvi a tese com uma palavra memetizada! (risos) Foi bom para não me levar tão a sério e, outra coisa, para buscar sinônimos. Hoje, poderia sintetizar essa prática como um fazer criativo que não é disciplinar – num sentido que não é de todo obediente e, ainda, no sentido de não isolar a arte numa disciplina do conhecimento. A partir da arte, saio da arte. É um movimento de sair da arte através da arte. Uma poética de entradas e de saídas. Toda vez que saio de um lugar, entro em outro pra construir uma outra saída, em um movimento que não para! Toda saída é entrada para uma outra saída. É um circuito, digamos assim. Em alguns trabalhos, literalizo esse circuito. O elétrico pode se conectar a uma rede energética que atravessa vários espaços abertos, fechados, públicos ou privados. Também, a eletrônica é utilizada como uma metáfora de pensamento diagramático, pois, antes de recorrer à eletricidade, já desenhava muitos diagramas e mapas mentais com termos abertos, conectando palavras e notações gráficas. Teve uma fase do processo em que fazia muitos diagramas mentais e não via trabalhos nisso. Achava que pertenciam à etapa anterior dos trabalhos, seu planejamento. Aí, comecei a olhar pra esses diagramas e pensei: – “como é que posso transformar isso numa proposta artística?”. Assim, passei a eletrificar palavras e desenhos. Passei a redimensionar anotações de caderno como desenhos em cobre e latão fotocorroídos. Uma mistura de técnicas da gravura em metal e da eletrônica. Comecei a eletrificá-los com pulsos elétricos, conectá-los entre si e à rede elétrica dos espaços. Mais avançadamente, segui com a montagem de sistemas eletrônicos. Um transmissor é um diagrama eletrificado. Uma placa é um diagrama esquemático que, partir de uma circulação elétrica, causa um fenômeno físico. Seria como criar uma tradução da eletricidade pensante para uma energia em atividade. Por isso, a elétrica hoje ainda é um interesse. Ela marca a presença de um entusiasmo pensante, que sempre esteve nas coisas que faço. Tem, assim, um caminho mais conceitual do que tecnológico, pois comecei a querer externalizar essa eletricidade sináptica, em trabalhos artísticos.

Foi o que tu quis dizer quando comentaste aqui antes, em off, que consideram o trabalho mais como arte e tecnologia, mas o trabalho é muito mais conceitual do que propriamente…

Não o conceitualismo nos anos 60, né? Porque para ser conceitualista, tem muita matéria! (risos)

Não presto reverência a escola da História da Arte. Gosto de falar isso, porque me preocupo em não parecer com coisas já feitas. Busco o estranhamento de mim mesmo no processo criativo e, na verdade, essa coisa da arte tecnologia é a maneira como algumas pessoas estão lendo o que faço. Hoje, arte, ciência e tecnologia é um campo de atuação e essa leitura sobre o que faço está fora de meu alcance. Não tenho nenhum compromisso exclusivo ou temático com a tecnologia. Aí que está, a discussão não é…

Mas a tua discussão é muito mais conceitual-teórica e não é uma discussão sobre a tecnologia…

Exato! Ainda que os trabalhos mais recentes recorram à eletrônica, faço uso de outras processos também.

Talvez pela construção toda que tu fazes das placas, dos circuitos…

Sim. Vejo tudo como uma elaboração pensante e, claro, tem coisas do processo que a gente não domina. Não sei dizer com certeza porque muitos trabalhos têm apelo gráfico, por exemplo. Alguns têm apelo gráfico, têm formas que dialogam com o desenho industrial. Outra coisa: os trabalhos que usam tecnologia não são parecidos com a produção de arte e tecnologia iniciada nos anos 90, ligada à improvisação de circuitos.

Os dispositivos que faço têm certa polidez de projeto. Talvez isso seja uma maneira de digerir poeticamente a estética dos aparelhos atuais, essa coisa fechadinha que é um celular, que é um monitor, um controle remoto. Enfim, são maneiras de processar. Tem algum encantamento junto de uma vontade de dessacralizar, de desvelar, tomar com as próprias mãos. Uma vontade de ver se consigo fazer parecido. Mimetizar essa estética de maneira artesanal. Mas, nesses casos, são coisas que não paro muito para pensar sua razão de ser. Não é necessário decifrar tudo o que se faz. Há um prazer de enigma nessa condução. O que leva a produzir trabalhos de arte tem sua parcela de crucial insconciência, de sensibilidade que não encontra palavras certas.

E de onde vem este domínio, esse apuro técnico? Pois é tu quem montas, constrói tudo.

Aprendi sozinho. Tenho amigos técnicos que me dizem se o que estou fazendo vai ou não explodir! (risos) Boa parte de meu conhecimento técnico é autodidata, aprendi tudo sozinho. Hoje, uso quase nenhuma linguagem que aprendi na universidade. No tempo de formação, não tinha aulas de arte digital ou eletrônica, por exemplo. O 3D, a modelagem 3D, aprendi sozinho. Tenho uma coisa de… essa coisa de atravessar, também é sobre atravessar a mim mesmo. Muitos projetos me desafiam pensar soluções inéditas. Eu tenho certa fissura, uma empolgação, um entusiasmo de superar a mim mesmo. Isso vai me deslocando do que já fui…

De um lugar tu entras em outro, e em outro…

Isso! Tu entendeu a ideia! (risos)

O atravessamento, ele é hoje quase um termo clichê acadêmico, mas, quando usei em minha pesquisa, me referia ao movimento de atravessar fisicamente um espaço, uma disciplina ou limitação particular. Por isso, também é sobre a empolgação de uma conquista, quando dou forma ao que antes nunca tinha feito. Tem certo gosto pela dificuldade. Isso me exige abrir caminho para outra plasticidade cerebral, outra motricidade fina. Quando estava pesquisando durante o doutorado, não sabia exatamente com quais palavras expressaria essa inquietude. Ainda não tinha uma palavra que marcava essa vontade de fazer várias coisas e de não estar em um lugar só. Em certo momento, comecei a escrever com a mão esquerda, mesmo sendo destro. Fazia isso, porque tinha a sensação de que precisava aprender um abecê novo e, nesse aprendizado, sair com outra escultura cerebral, outros diagramas sinápticos, outras possibilidades de linguagem. Então, sim, todos os trabalhos têm desafios técnicos e, certamente, desafios conceituais. Procuro trabalhar com essa dupla via da pesquisa linguagem e materiais ressoarem no conceito, na intenção abstrata. Por exemplo: faço fotocorrosão em metais, pois quero que desenhos de caderno conduzam eletricidade física. Sempre busco ter uma ressonância entre o uso da linguagem e o conceito, nem que seja o próprio estranhamento de um recurso – sendo proposital esse estranhamento. Fico muitíssimo tempo em cima das formas. Procuro balancear a intenção e como isso se apresenta em particular. Tento equilibrar. Existe uma pesquisa técnica, um apuro técnico e isso não sei explicar o porquê…

Até estética. Pode ser uma placa ou um circuito, mas notamos que há a preocupação estética.

Nisso que você se refere, eu vejo próximo a uma generosidade. Admiro muito artistas que não recorrem ao virtuosismo técnico e conseguem fazer trabalhos consistentes. Não sou dogmático da técnica, não é isso. Os trabalhos saem assim. O que vou fazer? (risos) É como os João-de-Barro: fazem a casa daquele jeito, pois é uma expressão de sua vida. Ainda faço desse jeito e não acho problemático. Rende trabalhos interessantes, do meu ponto de vista. No mais, vejo a preocupação estética como uma generosidade para quem não é iniciado nas artes. Porque há um apelo visual, além de outras características para se notar. Abro, assim, mais portas de entrada para que vai ganhando mais complexidade. Quase como servir um prato bem cheio. Fazer um bom e generoso prato de comida. Por exemplo: tem comidas boas com entrada, tem os pratos… e lá vamos nós com analogias gastronômicas! (risos) Enfim, vejo como uma forma de convidar pessoas não iniciadas, porque gosto de atingir diferentes públicos. Alguns trabalhos são mais cifrados e outros não.

O trabalho da Bienal é mais codificado e tudo bem ser assim, pois se encontra em contexto que favorece esse tipo de olhar. Tem mediadores, texto e um ambiente propício para isso. Por outro lado, quando coloco trabalhos na rua, processo outros apelos, busco atrair de uma forma diferente. Imagino a passagem de transeuntes desavisados, pois não é anunciado, está sem legenda e até mesmo assinatura. Com todas essas práticas, observo os espaços, essa coisa de entrar e sair de um espaço. O que seria entrar em um espaço? No meu entendimento, um lugar específico pode ser lido como uma atmosfera de códigos: quem aqui frequenta? Quais costumes são movimentados? Quais símbolos são comuns? Fazer essa leitura, observar os códigos que regem um espaço é o que eu entendendo como uma entrada. Entrar em um espaço é ler seus códigos internos para falar sua língua com voz própria, criar a própria saída. Todos meus trabalhos partem, então, de uma entrada, de um entendimento do contexto onde se inserem para, a partir desses próprios atributos, produzir uma saída criativa. Sair do código através do código.

… que é uma entrada para outro lugar.

… que, daí, é uma entrada para outro lugar! Aí é que tá! A saída nunca vai ser a última saída, entende? Nunca tem a última saída. Isso também é bom para pensar o cotidiano, a atuação política… é bom até mesmo para se posicionar diante do cotidiano capitalista. Você tem que entender o cotidiano, ler os códigos e, a partir deles, construir sua saída para continuar vivendo. Só que qualquer saída, seja qual for o espaço desde onde foi elaborada, irá, cedo ou tarde, ser sobrecodificada. Assim que realizada, a saída se tornará mais um código interno ao espaço. Aí, você precisa criar outra saída e outra e outra sucessivamente. Adoto esse princípio de circuito, que entrelaça entradas e saídas, como forma de pensar o fazer artístico e a vida prática, entende? Acho que é por isso que consigo encontrar diferentes públicos, sabe? Ligando à vontade de aprender novas processos, tem uma coisa de pensar e fazer ao mesmo tempo, o que também me leva a pensar na artesania da linguagem.

Minha mãe e familiares próximos se dedicaram a vida toda a trabalhos artesanais – costura, tricô, crochê. Talvez seja por isso que eu tenha essa coisa de fazer com as mãos. (risos) Essa manufatura ainda é muito presente. É uma poética pensante e manual ao mesmo tempo, diferente do conceitualismo estadunidense dos anos 70, por exemplo. Claro que tem trabalhos em que alguma parte não fiz. Me refiro a dominar os processos de execução ou de prototipagem. Mas não acho um problema terceirizar a feitura de certas etapas, não. Até estou estudando construir máquinas de desenho, além de aprender a usar impressoras 3d.

Só por curiosidade, esse trabalho da 13ª Bienal do Mercosul, o Criptocromo. Da ideia inicial até a coisa pronta… qual o tempo, como é que surgiu? Digamos assim, da ideia até a obra exposta.

A instalação Criptocromo (A Cor Escondida) veio de uma pergunta, quando comecei a fazer trabalhos que emitiam ondas invisíveis e que atravessavam as paredes. Me perguntei: “será que algum equipamento ou alguma criatura consegue visualizar esse fenômeno que o olho humano não enxerga”? Então, cheguei a um estudo dedicado à proteína celular de nome criptocromo. Foi uma epifania encontrar essa referência. Foi em 2019, durante a pesquisa de doutorado. Já havia feito uma primeira versão desse trabalho, que era praticamente um ready-made de um modelo científico. Peguei uma representação científica e coloquei no contexto de arte. Adaptei esse esquema para a localidade de Porto Alegre, pois o conceito do trabalho é simular como os pássaros enxergam o magnetismo terrestre, como eles se localizam visualmente em diferentes pontos da Terra. É muito interessante pelo detalhe de que a solução visual desse estudo científico remete a algumas formas que venho trabalhando há um tempo. Assim, tem uma boa semelhança, uma coincidência, uma sorte. Por isso, gerou um efeito em mim, pois meu repertório visual poderia se expandir para outras maneiras de perceber o mundo. Já o tinha mais ou menos resolvido como trabalho durante a tese, onde o fiz em uma escala menor e para outra localidade – eram fotografias de outro ponto da cidade.

Para a Bienal, propus uma sofisticação dessa proposta, junto de uma rigorosa revisão científica. Sua escala aumentou, é uma instalação grande. Agora, depois da mostra, a instalação foi doada ao acervo do MARGS (Museu de Artes do Rio Grande do Sul).

E quanto a produção dele para a Bienal?

Estive atento durante toda a produção. Então, foi tranquilo. Nossas produtoras foram incríveis – a Tais Cardoso e o Edu Mendonça. Estiveram comigo em todo o processo. Os curadores também estiveram comigo durante a residência TRANSE, a dupla Ío – a Laura Cattani e o Munir Klamt. Teve algum perrengue, mas nada demais. Foi emocionante em outro sentido, sem problemas. Depois de muito tempo aprendi… depois de algum tempo passando por perrengues pesados de produção com outras realizações, tenho algum traquejo com processos complexos. Aprendi a administrar o tempo e as etapas de produção. Além do mais, quando tem profissionais de produção é bem melhor, né? Algumas partes desse trabalho eu mesmo fiz, pois não tinha ninguém que sabia fazer. No caso, se tratava do dispositivo agregado no trabalho – o dispositivo sonoro. A instalação reproduz o canto de um pássaro a partir da vibração eletromagnética do próprio papel da fotografia. É um dispositivo que testei, já o tinha experimentado em outros trabalhos. Nessa ocasião, aprimorei seu sistema, testei em um laboratório de eletrônica acompanhado de um técnico engenheiro eletricista. Meio que propus a instalação com o aparelho pronto. Desenhei suas peças, instalei tudo com as próprias mãos. É a coisa do faça você mesmo, sabe? Isso tem uma memória punk de coisas que fiz na vida, desde fanzines à autogestão de projetos culturais…

Pegando o gancho do “faça você mesmo”, desse histórico punk. Voltando lá para o ano de 2009. A Sala Dobradiça, como se deu? Qual a motivação por trás? Só para localizar, ela existiu em Santa Maira. Fala um pouquinho o que é, o que foi… ela não deixou de ser ainda, mas está, digamos, no limbo, em suspensão…

Ela permanece em latência! (risos)

Latência! Agora sim! Era essa a palavra!!! (risos)

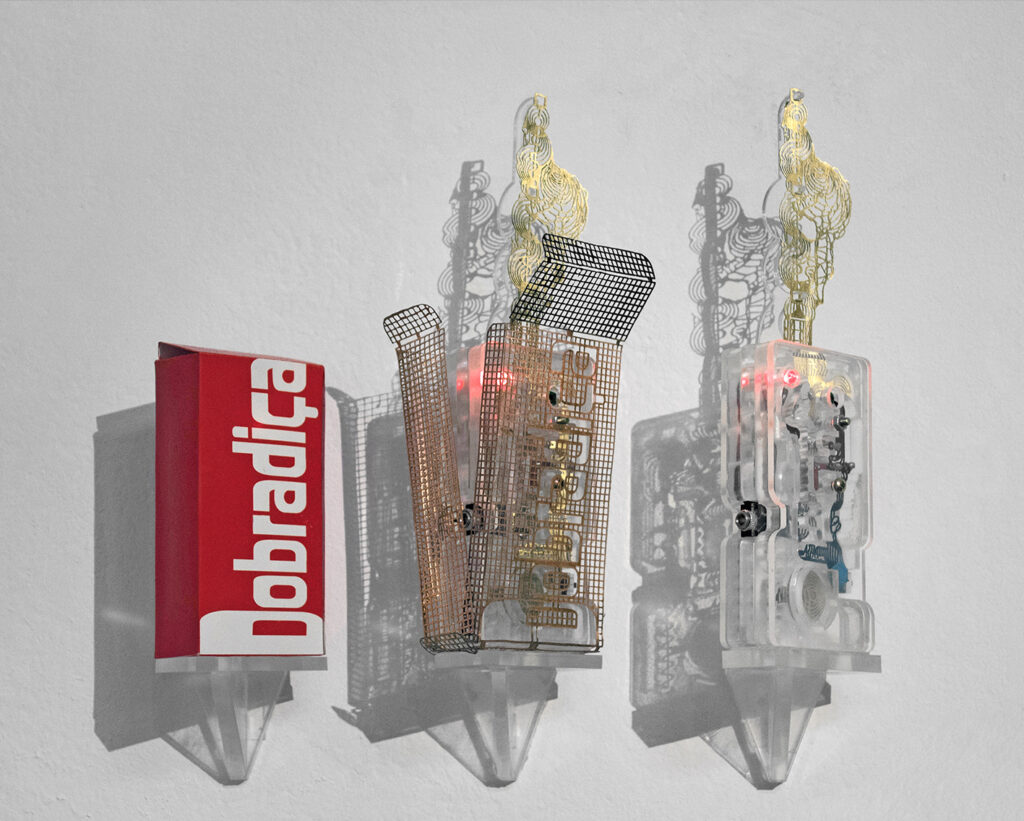

A Sala Dobradiça foi um espaço de arte que não possuía um espaço físico fixo. Ali que também começou a moldar muito a ideia de não estar em um lugar só. O primeiro espaço da Sala Dobradiça foi seu próprio logo, para ter uma noção. Seu logo é um volume espacial aberto em que a gente convidava as pessoas a recortar, dobrar e colar. Convidava a fazer você mesmo ou a fazer com a gente, um espaço da arte. Nisso, essa coisa do faça você mesmo está até hoje presente em minha prática. Quase todos meus trabalhos são replicáveis, podem ser feitos em série e tem código aberto.

Inclusive o bloqueador de celulares…

Sim, o bloqueador de celular, rádios transmissores, todos eles podem ser replicados materialmente, pois têm uma formatação de múltiplos. Quer dizer, então, que eles têm a potência de serem repetidos. Se um deles for efêmero ou até se quebrar, posso fazer de novo. Não trabalho muito com essa ideia de unicidade que uma pintura pode ter pelo gestual, por exemplo; o gesto único que não pode se repetir… ainda não tem muito disso. Até nos meus desenhos mais gestuais, eu os transformo em ensaio gráfico digital para serem replicados. Não sei explicar direito o porquê, mas tenho essa coisa de fazer trabalhos potencialmente “não únicos”, que podem ser multiplicados. A maioria deles são de código aberto. A Sala Dobradiça introduziu muitos desse pensamento. Começamos em um porão de casa noturna, minúsculo e bem úmido – o Macondo Lugar de Santa Maria. Tanto que o nome Sala Dobradiça veio porque tínhamos que baixar cabeça para não bater numa viga do teto, de tão pequeno que era o lugar. Tínhamos que dobrar o corpo…

Era tu e a Alessandra…

Alessandra Giovanella, minha parceira das artes até hoje! A ideia da Sala Dobradiça era ser um espaço de arte que tinha ou tem – está em latência! (risos) – como problema o próprio espaço da arte, essa era a questão. Pensávamos diferentes formatos de exposição e convidávamos artistas para expor com a gente. Houve formatos de espaço que até não possuíam parede. A última versão da Sala Dobradiça foi quando criei um rádio transmissor que poderia ficar dentro dessa caixa vermelha, desse pequeno volume espacial que é o logo-múltiplo Sala Dobradiça. Então, o último trabalho da Sala Dobradiça foi um radiotransmissor que entrava nessa caixa do “faça você mesmo”, entendendo que a Dobradiça é mais uma intenção indisciplinada ou uma espacialização, do que um lugar fixo. Assim, poderia ser ativada em qualquer circunstância. Isso vincula um pensamento da atividade arte mais ligada a uma maneira de mexer com os códigos de um determinado contexto do que entender a arte como uma área do conhecimento fechada em si mesma.

Além disso, tinha outra coisa: geralmente o público da arte contemporânea está nos centros metropolitanos, nas capitais, ainda nesse pensamento centralizado, digamos assim. A Sala Dobradiça é uma iniciativa de arte no interior do RS. Isso muda bastante a abordagem com o público e a maneira de articular processos da arte contemporânea.

E estamos falando de Porto Alegre que é uma capital periférica…

É uma capital periférica, mas, como posso dizer, discursivamente muitas produções e espaços tentam replicar centros mais influentes. Esse pensamento faz olhar mais para São Paulo do que multiplicar alternativas descentralizadas. Procura replicar conceitos já esquentados. Lembro que, certa vez, o argumento curatorial de uma exposição aqui em Porto Alegre – não vou dizer qual (risos) – era porque em Nova Iorque e em Londres se discutia determinado assunto. Logo, para não estar “atrasada”, Porto Alegre teria que discutido também, né? (risos)

A Sala Dobradiça lidava com um tipo de arte contemporânea que não teria público familiarizado a receber arte contemporânea do jeito que era difundido convencionalmente – o que foi uma libertação. Tivemos que pensar a arte com práticas ligadas ao cotidiano, que intervinham no cotidiano. Isso era mais uma prática atuante na vida das pessoas e de consistência na vida das pessoas, antes de ter qualquer compromisso ou prestar reverências a uma história da arte contemporânea. Não queríamos catequizar o público de Santa Maria com a arte contemporânea, entende? Não era uma catequese, sabe? Pois também isso pode acontecer com espaços independentes. Tem espaços independentes que podem, conscientes ou não, entrar numa certa catequese da “arte mais atual”, reproduzindo acriticamente o modelo cubo branco ocidentalizado, seu interesse mercadológico, por exemplo.

Pela Sala Dobradiça, a gente não se entendia como instituído, mas instituinte. No sentido de a gente instituir novos lugares para pensar arte e praticar arte. Usávamos processos da arte contemporânea como ferramentas, não como lições a serem ensinadas. Tivemos intersecções institucionais com a Bienal do Mercosul e outros eventos institucionalizados ou não. Tínhamos conversas com espaços institucionalizados e não institucionalizados, além de artistas com diferentes formações e trabalhos. O interessante é que ali também foi um aprendizado. A Sala Dobradiça só atravessou uma instituição em determinados momentos. Não foi engolida ou entendia sua inserção institucional como o ápice de uma vontade. Em um momento de suas ações, apenas. Se esteve dentro de aparelhos institucionais, se passou pelo ambiente institucionalizado, foi porque produzia coisas interessantes fora desses contextos. O fora absoluto não existe, é necessário o dentro para que haja a própria distinção. A Sala Dobradiça esteve dentro de um ambiente institucionalizado, porque o que produzia fora era atraente; e, caso parasse de produzir coisas pulsantes fora do recorte institucional, poderia não ter mais essa interseção, essa entrada.

Observar isso foi muito interessante para pensar no meu fazer essa ideia de não estar em um lugar só, da arte ser algo que dinamiza os códigos dos espaços, de uma arte não presa a uma área do conhecimento, não presa a uma linguagem só e que pode ser entendida de múltiplas maneiras, sem hierarquias entre elas. Enfim, tudo foi se construindo aos poucos. Não li um monte de livros e tive ideias mirabolantes. Percebo hoje uma consistência, não sei como será daqui para frente. Só que me baseio em uma consistência prática, sabe? Vem das observações das coisas que vou fazendo, me abrindo também às errâncias, incertezas, novos desafios.

Na minha visão, a minha leitura tem muito a ver com o que estás falando aqui e agora. Essa necessidade de fazer alguma coisa dentro de um cenário que disponibiliza recursos. Então, vamos fazer para nós mesmo! Não é? O faça você mesmo, que é um pouco do que estava acontecendo naquele período. Conversávamos antes da entrevista sobre isso. Havia certa efervescência. Não sei se gosto desse termo, mas acho que as coisas estavam acontecendo. Sempre lembro que Porto Alegre tinha lugares assim, São Paulo, Rio, Recife…

Existia um pensamento de que a arte não poderia estar totalmente concentrada em centros e espaços de poder. Um pensamento que estava igualmente agitado dentro das políticas públicas, com editais e fomentos nacionais. O programa Pontos de Cultura era uma excelente novidade nesse sentido. Passava por um pensamento de que a cultura era produzida pelas pessoas, de que as pessoas já produziam espaços – de artes visuais, teatros independentes, quadras de samba, ambientes virtuais, espaços da cultura e arte indígena. Enfim, diferentes formas de espaço. A Sala Dobradiça se animava por esse imaginário. Se colocava como um nó de uma rede múltipla, com diferentes maneiras de se autogestar e que se preocupava em não replicar modelos hegemonizantes de arte e do espaço da arte.

Da época, tanto que a Panorama Crítico surgiu nesse período…

Percebo que esse imaginário, hoje, tem algumas reminiscências. No entanto, há um recente enfoque aos pontos de poder simbólico. Não digo só geográficos, mas aparelhos tradicionais ocidentalizados – o formato cubo branco, o grande teatro, o espaço legislado, etc. Um enfoque que busca construir sua validade cultural ocupando esses espaços de poder historicamente problemáticos. Para entender melhor: é, sim, necessário frequentá-los! O problema está em coloca-los como única saída de legitimação. Existem outras possíveis. E, no fim das contas, nessa via única, quem sai se fortalecendo é a própria lógica centralizadora.

Inclusive, uma coisa que é possível de se observar de um tempo pra cá, só existem as instituições consolidadas no nosso cenário. Praticamente inexistem espaços independentes em Porto Alegre…

A problemática é a seguinte: acho que precisa existir inserção institucional. É preciso ter produções dentro desses espaços, passando – vamos pensar assim – por ali. Mas que não fique somente ali ou que não tenha como objetivo criativo e primeiro só e somente só estar dentro. Só passar por ali. Às vezes, você pode desejar estar dentro de um aparelho, mas o que vejo problemático é que, naquele tempo – nós estamos nostálgicos desse tempo! (risos) – quando se estimula um espaço de uma determinada cultura, esse lugar cultiva os próprios valores, a própria legitimação do que é arte, os próprios códigos. Antes, existiam mais políticas públicas para incentivar a continuidade desses espaços gestados com dinâmicas particulares, próprias. Existia, sim, algum controle estatal, de prestação de contas e tal. Mas, enfim, isso era a saída, antes de ser uma liberdade. Não é a liberdade, mas é uma saída!

O que percebo… para você entrar num aparelho de poder já consolidado, instituído, historicamente constituído dentro de uma visão ocidental de sociedade, você precisa se adequar ao que esse contexto entende como arte. Um museu nesses moldes pode experimentar abordagens ou expografias diferentes, mas sua convenção de cubo branco é estar diante de símbolos expostos, comtemplando. A coisa da contemplação vem de onde? A gente pode até traçar paralelos com contemplação a religiosa, na tradição monástica católica. Quem praticava formas de devoção no claustro, enclausurado, praticava a chamada devoção contemplativa. Quem não se enclausurava, exercia a devoção ativa. Essa contemplação se liga ao enclausuramento, à disciplina do corpo em detrimento da atividade mental. Podemos fazer algum paralelo ao cubo branco que, em situações convencionais de temperatura e de pressão, tende ao contemplativo. Sem falar que determina um recorte disciplinar do que é e do que não é resultado do fazer artístico.

Essa forma de experiência artística é válida e potente, com certeza. Não deixo de passar por esse formato de espaço – ainda vejo necessidade. No entanto, é completamente diferente de um clube de arte negra, completamente diferente de uma escola de samba, por exemplo. Penso que a gente não pode esquecer outros lugares que genealogicamente são diferentes dos modelos ocidentalizados. É curioso que se fala em decolonização do museu. Uma pergunta sempre oportuna é a seguinte: será que a decolonização também não passa por começar a estimular pontos da arte e da cultura que não são historicamente coloniais? Jogo essa problemática!

A Sala Dobradiça estava nesse caldeirão. Entendo que muitas produções de hoje acabaram se encastelando em aparelhos instituídos para se conservar diante do que acontece com a cultura. Por outro lado, esse movimento também pode estar ligado à ideologia neoliberal, dentro da premissa que não existiria alternativa aos aparelhos de controle e à lógica capitalista da sociedade hoje. Esse imaginário diz que, para uma arte ser legitimada como tal, precisa desses aparelhos e ter uma circulação econômica específica, na forma de produtos etc.

Aproveitando esse teu pensamento, tudo isso que conversamos até agora. Fala um pouco da questão do artista como trabalhador precarizado e a questão do cinismo. Pelo que li, nos textos em seu site, me parece que existe uma coisa ligada à outra nessa questão do trabalho precarizado do artista. Me parece, por vezes, que os artistas deveriam ter um uma maior consciência política dos papéis. Não que vá mudar o mundo, mas se enxergarem como agentes dentro de um campo e dentro de um sistema socioeconômico. Sei que talvez teus textos tenham sido um desabafo, de certa forma…

Não, não foi um desabafo. Na verdade, é uma chamada para os colegas artistas, para de algum modo, começarem a observar de outra maneira o que pode ser nossa atuação na forma de um trabalho da vida prática. Isso tem um caminho até mesmo subjetivo a ser percorrido, no meu ponto de vista, para que você realmente comece a ver como um trabalho como outros do cotidiano. Uma vez que dentro da instituição, isso ainda pode ser mudado, principalmente na universidade pública, que é um lugar a ser transformado e está sendo transformado sempre – para bem ou para mal, aliás.

Somos educados a nos pensar como artistas aristocratas. E o que isso significa? Significa seguir uma ideia de artista que não precisaria se preocupar com a vida prática. Há também um princípio que acaba negativando o trabalho do artista, tendendo à sua anulação. Também, falo de uma consciência de classe, tanto artística quando de posição social. Se a gente for analisar quem teve destaque na história da arte, muitos artistas – para não dizer a maioria – vieram de uma situação muito privilegiada social e economicamente. Há pouco tempo, com algum humor, chamamos esse perfil de “artista herdeiro”. Sem contar que majoritariamente esse ensino segue influência ocidentalizada, de gênero masculino e branco. Agora, parece que estão sendo levantadas essas questões – o que é excelente! Estamos começando a ler o contexto artístico e a atuação artística para além dos objetos expostos. É possível ver que grande parte dos artistas em atividade, nesse recorte da arte contemporânea, na verdade tem alguma segurança econômica na vida prática. Então, essas minhas posições sobre o artista precarizado é tanto para as pessoas… tem várias chamadas aí.

Uma é para quebrar a lógica de meritocracia. Por muito tempo, achava que não conseguia abrir caminhos apenas porque meu fazer artístico não tinha atingido sua excelência. Poderia não estar maduro, mas não era esse recorte. Isso não quer dizer que a gente não deve se dedicar ao fazer, mas, às vezes, conseguir um lugar no contexto artístico tem a ver com uma rede de contatos ou com certa consciência de classe da própria burguesia. Até uso o termo burguesia, pois acho que é mais fácil de entender a ideia. Pode ser, hoje, um termo um pouco empoeirado, só que facilita o entendimento. Logo, tem a ver com a ideia de consciência de classe. Quando me entendo como um artista trabalhador, quando quero produzir arte, não consigo ser cínico com o que faço, pois é uma escolha “contracorrente”. É contra intuitiva no mundo capitalista e vindo da classe trabalhadora precarizada. Essa atuação precisa ser desejada sem cinismo para ser levada em frente. Por isso, entendo a dedicação à arte como uma posição vital, uma afirmação de vida, apesar da precarização. Por isso que não entendo arte como uma disciplina e, sim, como uma maneira de viver, além de mexer com os códigos da vida prática. Eu preciso ter essa visão positivada do fazer artístico e da arte em si. Preciso me envolver com uma definição positivada da arte para continuar trabalhando, pois é muito difícil se manter com esse trabalho, se você não é “herdeiro”. De outra forma, sendo cínico e negativando o próprio fazer que dedico a vida inteira, não teria nem razão para isso ser feito.

Assim, vejo o trabalho de um artista precarizado que persiste, um trabalhador artista precarizado, ele comumente não vê sua persistência com cinismo. E o que seria o cinismo? É dizer que tá tudo tomado, que não adianta ou que a arte é tão somente um arauto do mercado, um conceito do ocidente a ser extinto, que não há solução à estrutura vigente, aos aparelhos instituídos. Não quero salvar ou destruir essa ideia de arte que me leva a produzir o que faço. Nós praticamos diversos conceitos problemáticos em sociedade. Por isso o movimento é sair da arte através da arte. Entrar em seus códigos internos para criar saídas vitais de linguagem. Isso pode ser praticado em outros campos, inclusive.

Cair no lugar comum.

Cair no lugar comum e num lugar cínico. Qual é esse lugar cínico? É de você constatar que está tudo ruim e cinicamente continuar ali. Cinicamente aceitar os mesmos lugares e não atuar de maneira tática Tático em que sentido? No sentido de que, de repente, “tenho que passar por lugares institucionalizados para, depois, quem sabe, conseguir movimentar práticas por conta própria”. O que está acontecendo agora, de haver algumas instituições que estão olhando para o meu trabalho, é curioso. Muitos deles são políticos, como bloqueador de celular, os transmissores de rádio. Poderíamos pensar assim: “vejam só a instituição engolindo um trabalho com viés político!” Tá, mas o que ela não engole por completo é a vontade de sempre produzir saídas. Aí é que está! É aí que tenho que fazer uma outra saída, depois das anteriores. A saída que conseguir formular ficou para trás. É sempre a próxima e sempre a próxima. O movimento pode ser o de passar pelos espaços hegemônicos e não perder de vista outros contextos de atuação. Além disso, não considerar um lugar mais importante que o outro. Todas as boas oportunidades que tive, alcancei sendo inteiro às minhas ideias, antes desejar inserção em espaços no circuito hegemônico. Sem contar que faço trabalhos replicáveis, de código aberto. Muitos trabalhos que qualquer pessoa pode replicar. O que acontece comigo hoje é uma das possibilidades de inserção. No momento, são instituições científico-culturais que estão absorvendo meu trabalho…

Adquirindo?

Sim. Diferente disso são poucas coleções privadas. Às vezes, múltiplos…

Representação de galeria ainda não tens?

Olha. Ainda comercializo por conta própria. Acho que ainda é – isso é mundial, tá? Não é só no Brasil – acho que ainda é problemática a maneira como as galerias exploram o trabalho dos artistas. Digo que é uma exploração do trabalho, pois há margens de lucro na comercialização. Por isso, é uma exploração sem atribuição moral, digamos. No entanto, a maneira como as galerias trabalham ainda é problemática. Essa realidade só vai ser levantada e transformada de forma efetiva quando os artistas começarem a se entender como trabalhadores, ao invés de salvadores do mundo ou agindo como aristocratas cínicos. Precisaria de mais mobilização coletiva. Como falei, percebo que somos indiretamente levados a ver nossa prática descolada da remuneração, da vida cotidiana.

Talvez a chave de teus textos seja a questão da palavra trabalhador, o artista como trabalhador…

Trago a palavra trabalhador como uma forma de facilitar a leitura, pois considero que a preguiça é uma maneira de pensar além da produtividade. A ideia de trabalhar não se liga a um valor primordial em si. Se o fazer artístico é um trabalho, não deixa de ser um trabalho estranho para a maneira como se entende a vida hoje – o que tem sua importância. Partimos desse conceito aberto da arte para produzir inutilidades cruciais à vida, digamos. Uso essa palavra para conversar com os termos que existem e não como um conceito em si mesmo, não é isso. Até porque não dogmatizo o trabalho em si. Como falei, considero que a preguiça é uma posição também. O gesto de não dedicar energia à produtividade alienada ou o gesto de não ser um bom trabalhador a quem explora, fazer o mínimo necessário…

Algo semelhante ao quiet quitting, termo muito utilizado atualmente? Que seria fazer suficiente, o necessário na sua função em uma empresa?

Isso, o suficiente. Até porque hoje em dia a exploração do trabalho está impressionante. Existe umas coisas de agências, tem umas funções de telemarketing remotos agora – home office, trabalho de casa – em que o trabalhador tem que instalar um aplicativo no computador para controlar quanto tempo fica na frente do computador durante seu expediente. Esse aplicativo cronometra até o tempo do banheiro. Então, assim, a ideia do trabalho que digo é pra conversar sim com essa realidade…

Justamente como provocação à palavra trabalhador.

É para se contrapor a ideia de burguês né, ligar-se à disputa de classe. Ainda que sejam termos empoeirados, eles são uma chave de leitura. Termos que servem, pelo menos, para destacar as diferenças de classe social. Tem muitos artistas que entram na universidade pública, são pobres e acham que o fazer deles não tem projeção necessariamente porque não são bons o suficiente. Tem também certo perfil que emula um cinismo aristocrático, muito comum das classes dominantes. Isso é natural de artistas abastados, que não precisam pagar aluguel, pois vivem de renda, desfrutam de bons contatos comerciais por conta de seu círculo social. E, assim: que sorte que a pessoa vive de renda, o problema não é o indivíduo em si.

Você já pensou que interessante seria uma sociedade em que existisse um grupo de trabalhadores que produzissem arte e existisse um público que consumisse? Não precisaria ser um mercado com preços elevados. Me refiro a um ambiente cultural que mobilizasse um público preocupado em adquirir arte como forma de incentivo a artista da classe trabalhadora; como manutenção desse fazer capitalisticamente bizarro. Acho muito maluco que consigo estar fazendo isso hoje ainda, sabe? Não sei até quando. Acontece e é doido, se pensar a realidade desde onde venho. Ao mesmo tempo, é melhor viver assim, porque estou conseguindo, estou produzindo o que desejo e espero que muitas pessoas consigam. Cada uma terá de construir sua própria saída; terá que achar seu jeito de sair da arte através da arte. Mesmo assim, é importante ver que é possível, apesar dos pesares. Acho que, de algum modo, estou mostrando que é possível isso acontecer. Por outro lado, é um trabalho que exige uma dedicação estranha…

É uma preguiça dedicada, é isso? (risos)

Sim! (risos) Até para produzir, às vezes, tu tens que se permitir o ócio, né? É difícil se permitir ocioso, confesso. Tanto por uma condenação moral à vadiagem quanto por questões da vida prática. Para ter esse tempo, precisamos ter algumas economias guardadas ou renda fixa.

Pra encerrar então, o que vem na sequência? Além da aquisição pelo MARGS da obra Criptocromo…

Estou entrando no acervo do Centro de Arte, Ciência e Tecnologia SESI Lab, de Brasília. É um centro recém inaugurado muito interessante. Tem ligação com um museu de arte, ciência tecnologia bem importante e de relevância histórica, o Exploratorium, de São Francisco, Estados Unidos. Entro no acervo a partir do trabalho Ok/Cancel. Teremos exposições relacionadas a isso. Agora, exponho em Maringá (PR) e, também, no ano que planejo outras mostras. Talvez, uma publicação de minha tese em formato de livro. A instalação Criptocromo (A Cor Escondida), da Bienal do Mercosul, será incorporada ao acervo do MARGS. Além disso, aguardo resposta de alguns editais públicos. Mantenho essa rotina de envios. Bastante coisa em aberto.

Vamos ver o que acontece! A busca é contínua.

- por Alexandre Nicolodi.