Bruno da Silva Teixeira1

Resumo:

A apropriação e utilização de objetos como elementos de criação artística não é prática recente, tendo sido utilizada na arte do século XX, principalmente com o Dadaísmo e posteriormente no Surrealismo. Na década de 60, esta estratégia é retomada pelo Novo Realismo, a Pop Arte e outros movimentos comprometidos com as mudanças próprias do período e em antagonizar o modernismo. Nas décadas de 80 e 90 também é possível observar a ocorrência desta estratégia, entretanto com escolhas apropriativas diferentes das décadas anteriores, assumindo uma distância irônica em relação a sua própria tradição, nesse caso, o ready-made. Na contemporaneidade este modo de operação é expandido, e o artista então toma para si todo o produto ou artefato – material ou imaterial – que julgue serem adequados para sua prática artística sem necessariamente externar preocupação com algum direcionamento, tradição ou outro tipo de enquadramento em algum segmento anterior. Neste sentido, este texto articula algumas considerações amplas sobre a apropriação, trazendo como apontamentos principais as reflexões de autores como Arthur Danto, Hal Foster, Tadeu Chiarelli, Nicolas Bourriaud e Claude Lévi-Strauss.

Palavras-chave:

Artes visuais; Arte contemporânea; Apropriação.

As ações de apropriação podem ser elencadas como uma das características mais relevantes e emblemáticas da arte do século XX, sendo possível observá-la em muitos momentos e em diferentes atividades, principalmente durante os processos de mudança e também da sedimentação do conhecimento artístico contemporâneo. A esse respeito, importante destacar que a apropriação se definiu nos discursos sobre arte basicamente como uma prática que conduz à produção de trabalhos artísticos utilizando-se do conteúdo material produzido pela sociedade, ou seja, com recursos oriundos de um universo, muitas vezes ordinário e cotidiano.

Entretanto, esta definição é relativamente parcial, pois a apropriação não é definida apenas como de natureza puramente material – muito embora esta seja vista com maior frequência em trabalhos artísticos ao longo da história – podendo se reportar também a ideias e conceitos, bem como a qualquer outro tipo de experiência. Também não necessariamente toma para si apenas produtos e materiais do universo cotidiano, pois tal atividade da mesma forma se propõe a apoderar-se de artefatos pertencentes à mesma esfera de valores, tais como objetos artísticos feitos por outros, por exemplo, ou produtos de natureza análoga como os derivados da indústria áudio visual, da moda, design entre outros.

No espaço específico da arte, observou-se esta proposta a partir das ações ready-made de Marcel Duchamp2, ainda no início do século XX. Este termo foi escolhido por Duchamp para designar os objetos produzidos em série, que ele expunha em galerias de arte – ou outros espaços institucionais – em lugar de pinturas ou esculturas “tradicionais”. De acordo com Batchelor (1998), Duchamp trabalhava estes objetos apropriados – ainda que minimamente – ao apresentá-los em um contexto anti-convencional, ou seja, ao colocar o objeto ordinário – ou uma composição feita a partir de um conjunto destes – na galeria de arte, por exemplo, ele se tornava “deslocado, alheio, anômalo.” (ibid, p. 35).

Ao propor este deslocamento, Duchamp então levanta a questão acerca dos mecanismos que constroem e articulam o sistema da arte. A atenção não é voltada para a beleza de tais objetos expostos, mas sim para as convenções, expectativas e pré-conceitos relativos à ideia comum do que seja arte – ou não – bem como para o modo como o sistema classifica, respalda e avalia as produções artísticas.

Estas ações evidentemente transformaram as relações e concepções artísticas do período e suas reverberações estão fortemente presentes em diferentes proposições artísticas na contemporaneidade. As estratégias de apropriação tendem a problematizar dois valores ainda muito arraigados no senso comum, sobre a arte e o objeto artístico. Estas ações acabam por desestruturar a noção prévia, por assim dizer, de uma arte pautada em conceitos de originalidade e de valorização do gesto criador do artista. Desse modo, conceitos de originalidade e autoria, por exemplo, acabam sendo subvertidos, e outros espaços de significação são então abertos.

Em relação a estes espaços abertos – principalmente na estruturação da dialógica entre a obra e o objeto – Danto (2010), enfatiza justamente o surgimento de um problema de interpretação, desencadeado pelo fenômeno da apropriação e deslocamento dos objetos ordinários para a esfera dos objetos artísticos. Danto coloca que a interpretação das obras de arte é o cerne do exercício da crítica de arte, onde a busca pelo significado de uma obra reside em mostrar como o objeto em que o significado está corporificado efetivamente o incorpora.

Esta busca de entendimento se potencializa com o objeto apropriado e deslocado, visto que este traz consigo uma série de significações próprias – além obviamente de suas atribuições funcionais primeiras – e que agora não mais operam a partir dos mesmos esquemas, ou seja, estão agora em uma espécie de “limbo”, entre o que significavam e o que significam, ou que ainda podem vir a significar.

Creio que a noção de significados corporificados capta um pouco do que aprendi com minha mestra, Susanne K. Langer, que em seu melhor livro Philosophy in a New Key, estabeleceu uma distinção entre o que chamou de formas discursivas e formas presentificadoras. As obras de arte presentificam seus significados, enquanto o significado de uma descrição é exterior a esses significados. Geralmente o sujeito de uma frase refere-se a algo que está contido na extensão do predicado da frase, pelo menos no caso de orações declarativas simples. Grande parte da filosofia analítica associa-se a à semântica das formas discursivas. Mas a chave para entender a corporificação, pelo contrário, é a interpretação. (DANTO, 2010, P. 18-19)

A apropriação e deslocamento de objetos ordinários para um contexto artístico se tornaram uma questão chave da arte moderna, e que permanece ativa nas discussões contemporâneas sobre o assunto. Essa indistinção entre o objeto apropriado e deslocado com o objeto que permanece em seu estado “natural” foi durante muito tempo alvo das investigações de Arthur Danto, que a partir da filosofia analítica – embora em dado momento tenha se distanciado desta vertente de pensamento, buscando apoio nas obras de Nietzsche, Hegel e também Sartre – buscou esclarecer as condições de instauração deste fenômeno. Na visão de Danto (2010), estas diferenças (razão) não seriam de ordem perceptiva, visto que ambos (objetos artísticos e objetos ordinários) são idênticos, logo tais particularidades tinham de ser necessariamente invisíveis.

Tendo como foco de suas análises a Brillo Box de Andy Warhol, Danto (ibid, p. 17) enfatiza que uma primeira acepção estruturada naquele momento a esta questão, foi a de que, muito embora ambos os objetos fossem visivelmente iguais, eles possuíam causas distintas. A caixa de sabão industrial era originalmente de função prática: acondicionar, identificar e transportar o produto até o ponto de venda, ao passo que a Brillo Box de Warhol descendia da evolução da teoria da obra de arte, bem como dos desdobramentos da história da arte recente até então.

Importante destacar que as caixas de Warhol não eram de papelão como as industriais, eram de madeirite (compensado), montado e com a identidade visual diagramada exatamente como seu análogo industrial. Ali a apropriação não era “direta”, como no caso dos objetos de Duchamp, mas se estruturava como uma cópia fidedigna do elemento original. Este modo de operação era muito utilizado por Warhol – bem como outros artistas da Pop Art na década de 1960 – que adotava o uso de técnicas de reprodução da imagem, como a serigrafia, afastando assim justamente as ideias historicamente pré-concebidas acerca originalidade e autoria, ficando mais próxima do universo industrial, da produção em larga escala.

Essa técnica foi bastante explorada pelos artistas que se apropriavam de todo material amplamente conhecido, produzido e presente na cultura de massa, como fotos de revistas, imagens de histórias em quadrinhos, fotografias de personalidades entre outros. A partir da reprodução de algo já existente, era proporcionado ao mesmo tempo um reconhecimento e um estranhamento, pois as imagens estavam deslocadas de seu veículo e propósito original. A imagem original, saturada pela sua exposição em massa, era facilmente reconhecida pelo apreciador da obra, o reconhecimento imediato servia como uma conexão instantânea entre espectador e obra.

Danto na busca por trazer a luz o debate acerca destas condições de instauração do objeto deslocado, lançou mão de diversas hipóteses e pontos de vista diametralmente opostos, propondo e em seguida refutando, apontando impasses filosóficos que não permitiriam a adesão total de uma ou outra teoria a esse respeito de modo que, mesmo sem chegar a uma definição que pudesse sustentar de maneira unívoca – e talvez até de forma pragmática – as diferenças entre o objeto deslocado e o objeto ordinário, o tronco “comum” ao que o autor chega é o da consciência.

Em minha opinião, uma obra de arte tem um grande número de propriedades muito diferentes das que caracterizam um objeto que, apesar de materialmente indiferenciável dela, não é uma obra de arte. Algumas dessas propriedades podem muito bem ser estéticas, tendo a faculdade de provocar experiências estéticas ou a possibilidade de ser consideradas “preciosas e valiosas”. Mas para reagir esteticamente a essas propriedades é preciso antes saber que o objeto em questão é uma obra de arte… (DANTO, 2010, p. 151).

Danto sugere a existência de duas ordens opostas de reações estéticas. Uma quando esse está diante de uma obra de arte, e outra quando em frente a um objeto comum. Em certos casos, é possível ter reações sensoriais diferentes a um mesmo objeto dependendo da maneira como ele é apresentado. Mas o objeto não adquiriu qualidades, elas já estavam lá. Nesta perspectiva, uma obra de arte – especialmente a obtida por meio da apropriação e deslocamento – não pode ser reduzida ao seu suporte material e simplesmente ser identificada com ele, pois se assim fosse, ela não teria condições de ser diferente do objeto ordinário.

Neste sentido, Danto aborda os fatores da apreciação, e seja qual for o seu estatuto, ela será sempre uma “função da interpretação” (DANTO, 2010, p. 174), ou seja, a interpretação teria a capacidade de determinar as relações entre uma obra de arte e sua contraparte material, e como isso não se aplica aos objetos ordinários, a reação frente às obras de arte pressupõe então um processo cognitivo que não é necessário para a reação a objetos comuns, o que na visão de Danto – em especial ao Ready–Made e demais práticas apropriativas – demonstrariam um complicador justamente por serem indistinguíveis – objetos mundanos e objetos artísticos – e ambos se parecerem com “coisas reais” que talvez fosse necessária uma “desinterpretação” (Ibid, p. 174), quando da ocorrência do inverso, ou seja, tomar um objeto comum como objeto de arte.

Danto aponta ser importante considerar que a reação – de ordem estética – pressuporia a distinção (entre o que é, e o que não é obra), e que, portanto não poderia simplesmente ser incluída na definição de arte, logo sugere que exista uma necessidade de recorrência a um saber psicológico, ao invés de um saber filosófico, pois, para que se sustente tal teoria – em relação ao modo diverso com que se apreendem objetos artísticos de objetos ordinários – é necessário saber se de fato existe essa diferenciação de apreensão de natureza inata.

Tal embate se tornou crucial na questão proposta pela Brillo Box de Warhol, de modo semelhante, mas diferente do ready made de Duchmap. Ainda que as apropriações da Pop Art não carregassem os mesmos ideais dadaístas atrelados a não conformidade, militante e abertamente hostil contra a ordem social estabelecida – argumentativamente justificável pela carnificina da guerra, e em contraste com as representações dos Puristas franceses, aos quais os dadaístas se referiam como exemplo máximo da decência da sociedade burguesa ao desconsiderarem os horrores dos combates – as características e intenções apropriativas dos artistas da Pop trouxeram ao centro das discussões uma espécie de “estética do descartável”, dedicando-se a representar os ícones da cultura consumista americana do pós guerra, fosse em cumplicidade com ela, ou em uma tentativa de propor uma forma de crítica aos acontecimentos sociais do período. Seja como for, o objeto apropriado e deslocado – em uma acepção dadaísta, ou a partir das intenções da Pop – demonstra extrema complexidade conceitual por coabitar entre o ordinário e o artístico e desse modo não permitindo o exercício de uma interpretação clara acerca de seus propósitos.

Para Foster (2014), a opção pelo modo de produção em série adotado pelos artistas da Pop, desencadeou uma forma diferente de consumo, cujo objeto não é tanto o uso dessa mercadoria ou o significado daquela imagem, mas sua diferença como signo de outros signos, sendo esta diferença “fetichizada”(ibid, p.92). O aspecto factício, diferencial, codificado e sistematizado do objeto.

Neste sentido, é nítida a importância da compreensão do sistema de produção industrial como um elemento inerente às práticas apropriativas na arte, visto que a “matéria prima” é obtida pelos artistas por meio deste. Logo, também merece destaque a percepção da consequente dissolução das fronteiras entre o consumo e a própria produção, pois ambas atuam como engrenagens do mesmo sistema.

Foster (ibid, p. 92), aponta que depois que a produção em série e o consumo diferencial entraram na arte dessa maneira, as distinções entre formas altas e baixas diluíram-se, deixando de ser um mero empréstimo de imagens ou compartilhamento de temas. Ainda segundo o autor, tal distinção que poderia se apresentar evidente na Pop, e também no Minimalismo – mesmo que de modo incipiente – ficou praticamente total no que Foster chama de “escultura-mercadoria.” O que acarreta outra situação que perpassa questões de similaridade, pois adentra também nas relações capitalistas de consumo, ou seja, por apropriar-se de objetos oriundos deste sistema de produção, arte e o consumo tornam-se um, sendo dispostos como signos de troca e, por consequência, apreciados e consumidos como tal.

[…] Essa escultura-mercadoria também se desenvolveu a partir da arte da apropriação e também assumiu uma distância irônica em relação a sua própria tradição, nesse caso, o ready-made. […] a esculturamercadoria tratava o ready-made como abstração e tendia a substituir a arte pelo design e o kitsch. (FOSTER, 2014, P. 91)

Um dos aspectos da apropriação, e consequentemente a apropriação dos signos pertencentes ao objeto apropriado, é que tanto no ato da tomada para si, quanto da bricolagem destes objetos, seus signos são reposicionados de outras formas, e que na perspectiva de Foster, podem se “distanciar do objeto de modo provocador” (Ibid, p. 97), podendo ser apresentado diretamente como mercadoria – como em um movimento contra o consumo mas que, paradoxalmente, não deixa de ter adesão ao mesmo – ou em uma situação onde a “aura” perdida da arte é substituída pela falsa aura da mercadoria – também paradoxal, pois a própria mercadoria foi responsável pelo definho da arte. Seja qual for o caso, em ambas as tendências, a ideia do ready-made segundo Duchamp é invertido, mesmo que o objeto deslocado ainda se apresente indistinguível de um objeto ordinário.

Na visão de Foster (2014), a maioria dos ready-mades de Duchamp propunha, ainda que de modo anárquico, que objetos de valor de uso substituíssem objetos de valor estético e/ou de valor de troca/valor de exposição. Entretanto, as “esculturas-mercadoria” se estabelecem de maneira diferente neste sistema, pois, ao contrário dos ready-mades, apresentam objetos de troca/exposição no lugar da arte de uma maneira que neutraliza o seu uso. Neste sentido, artistas praticantes da apropriação desde a década de 1980, como Jeff Koons ou Haim Steinbach, por exemplo, invertem Duchamp justamente em relação ao valor de uso e mais, indo além também no tocante à significação do consumo, explorando as possibilidades contidas na apropriação de itens pertencentes ao universo do desejo consumista.

De acordo com Veneroso (2008 ), a incorporação de signos emblemáticos da cultura de massa, da sociedade de consumo e de outros objetos e materiais “estranhos” ao trabalho de arte, têm, inegavelmente, como precedentes os ready-mades de Duchamp. Muito embora a prática da apropriação na arte sempre estivesse presente de alguma maneira, os termos “apropriação” e “apropriacionismo”, (ibid, p.796) usados no âmbito da arte, tal como compreendida hoje, surgiram no fim dos anos 70 como indicativos de uma modalidade artística que sintetizava as modificações causadas na sensibilidade contemporânea pela proliferação das imagens dos meios de comunicação de massa.

Neste sentido, tais colocações seguem a direção das reflexões de Chiarelli (2002), que ao comentar tal fenômeno – citando como exemplo a inserção da fotografia no espaço da arte, mas que pode ser ampliado para qualquer linguagem, material, produto ou artefato incomum ao campo da arte – marcava o crescimento da importância de outra maneira de encarar a arte e a vida, uma sensibilidade já muito distanciada daquela que teria forjado a modernidade.

Juntamente com a prática da apropriação, Chiarelli (ibid, p.21) chama a atenção para a presença, implícita ou pelo menos muito próxima do colecionismo – algo que Lévi-Strauss já chamaria atenção em relação aos modos de operação do bricouleur – que muitos artistas usaram durante o século XX, com vias a desestruturar os conceitos da arte então instituída. Na opinião de Chiarelli, quando trazidos para o âmbito da arte, estratégias de apropriação e de coleção tendem a problematizar dois valores ainda muito arraigados no senso comum, sobre a arte e o objeto artístico – como explicitado nas investigações de Danto sobre o tema.

Apropriar-se não significa, em princípio, apropriar-se de apenas um ou dois objetos ou imagens de uma mesma natureza, ou com uma ou várias características comuns. Apropriar-se é matar simbolicamente o objeto ou a imagem, é retirá-los do fluxo da vida – aquele contínuo devir, que vai da concepção/produção até a destruição/morte – , colocando-os lado a lado com outros objetos, com intuitos os mais diversos. (CHIARELLI, 2002, p.21).

Para Maciel (2004), tratar de apropriações é também tratar de memória, coleções, de arquivos – instituições humanas sempre em mutação, em ampliação, e cuja dramaticidade maior é nunca se completarem um dia. O exercício de colecionar traz consigo tarefa de catalogação dos objetos e das coisas colecionadas, inventário da memória de cada um dos objetos retirados do mundo e re-signifacados em uma coleção.

Bloom (2003), destaca a característica do colecionismo na contemporaneidade com a produção em massa. Se em determinado momento histórico, a atribuição de por valor posto no objeto se dava por critérios de raridade, por exemplo, na contemporaneidade o foco de interesse é outro, ou outros, sempre em constante movimentação e alteração de valores. Mesmo com a abundância e variedade de objetos produzidos atualmente, também é sabido que esse número é finito, entretanto, curiosamente o colecionismo resiste como uma prática extremamente mutável, onde o jogo de interesses dos itens colecionáveis é constantemente articulado.

Bloom aponta que o ato de colecionar como projeto filosófico, como tentativa de dar sentido à multiplicidade e ao caos do mundo, e talvez até descobrir seu significado oculto, também sobreviveu até a atualidade. […] “Um colecionador de discos, por exemplo, buscando a essência do gênio em centenas de gravações do mesmo concerto, ou do mesmo artista, dá continuidade a essa tradição, da mesma forma que alguém que tente captar própria beleza em tudo que é ‘rico e estranho’“. (BLOOM,2003, p. 61).

Para Jean Baudrillard (2008), O objeto apropriado e escolhido como componente de uma coleção, são objetos de uma paixão, a da propriedade privada, cujo investimento afetivo não fica atrás àquele das paixões humanas, paixão cotidiana que frequentemente prevalece sobre as outras, e que por vezes reina sozinha na ausência de outras. Os objetos neste sentido são – fora da prática, da instrumentalidade que se espera deles – algo diverso, profundamente relacionado com o indivíduo, uma propriedade.

Veneroso (2008) comenta ainda que diversos artistas procuraram por imagens ou ideias prontas, influenciados pelas teorias pós-estruturalistas de Roland Barthes. Mas destaca que foi partir dos anos de 1990 que um número cada vez maior de artistas de fato desenvolveu suas propostas a partir do viés interpretativo, de reprodução ou apropriação de obras, ideias, imagens, objetos, produtos ou elementos culturais, como uma resposta à multiplicação da oferta cultural, e mais indiretamente, à inclusão dentro do mundo da arte de formas até então ignoradas ou depreciadas. Na visão de Veneroso (ibid, p. 797), tais estratégias de apropriação das formas visuais existentes representam uma reação frente à superprodução de imagens no mundo. A superprodução já não é vivida como um problema, mas como um sistema cultural.

Neste sentido, as colocações de Veneroso vão ao encontro do que Nicolas Bourriuad (2009), comenta acerca da utilização do manancial de elementos oriundos da superprodução contemporânea como “matéria prima” artística. Bourriaud atenta para tal fenômeno, pois os artistas na contemporaneidade, além de utilizarem os produtos desta superprodução, também participam ativamente como produtores de novos itens, alimentando este sistema, ou seja, estão invariavelmente inseridos neste novo sistema cultural.

A este tipo específico – contemporâneo, por assim dizer – de apropriação, Nicolas Bourriaud (2009) atribui o nome de “Pós-produção”. O autor utiliza essa definição, retirada originalmente da esfera dos produtos originados da televisão, do cinema e do vídeo, para as manifestações artísticas produzidas não a partir de um material sensível, mas sim com a utilização de objetos – materiais ou imateriais – atuais em circulação no mercado cultural, detentores de forma e significação produzidas por outrem.

A finalidade da prática da apropriação na arte contemporânea, segundo Bourriaud (ibid, p.14) porém, já não é mais questionar os limites da arte, a arte contemporânea utiliza formas que serviram nos anos sessenta para investigar limites, mas com a finalidade de produzir efeitos completamente diferentes.

Doravante, se apresentam então um conjunto de proposições artísticas – muitas vezes heteróclitas entre si, no sentido formal – mas que compartilham do fato de recorrerem a formas já produzidas, segundo Bourriaud (2009), demonstrando uma vontade de inscrever a obra de arte em uma rede de signos e significações, ao invés de tratá-la como uma forma autônoma ou original. A questão posta não corresponderia mais em o que produzir em termos de novidade, mas sim em como proceder a partir do existente, além de encontrar um modo de inserção nos inúmeros fluxos da produção contemporânea.

A prática do DJ, a atividade do internauta, a atuação dos artistas da pós-produção supõem uma mesma figura do saber, que se caracteriza pela invenção de itinerários por entre a cultura. Os três são semionautas que produzem antes de mais nada, percursos originais entre os signos. Toda obra resulta de um enredo que o artista projeta sobre a cultura, considerada como o quadro de uma narrativa – que por sua vez, projeta novos enredos possíveis, num movimento sem fim. (BOURRIAUD, 2009, p. 14).

Em relação ao fluxo de produção nutrido pelo consumo da sociedade capitalista, Bourriaud (2009), desenvolve profícua ilação entre o que Karl Marx em “A ideologia Alemã”, escreveu sobre os instrumentos de produção naturais – dependência direta do trabalho com a natureza, por exemplo – e os instrumentos de produção criados pela civilização – mescla de trabalho acumulado e instrumentos de produção, que resultariam o capital – ou seja, o produto de um trabalho. Tanto um como o outro se manteriam juntos mediados por um terceiro agente que seria a moeda.

Dessa forma, cita Duchamp como exemplo desta situação, na medida em que, ao apropriar-se de um escorredor de garrafas, ele o utiliza como um “elemento de produção.” Isso se concretiza na medida em que, além de transpor o objeto tomado para si, para o universo dos objetos artísticos, Duchamp por consequência também transpõe o processo capitalista, pois o modo de operação consiste em “trabalhar a partir do trabalho acumulado”.

Neste sentido o artista então assume que, ao se apropriar de um objeto ou produto produzido por outros, e com isso proporcionando o surgimento de diferentes saberes tanto em relação ao objeto quanto ao ato em si, está invariavelmente se inscrevendo no mundo das trocas – algo também externado por Hal Foster acerca das características da “escultura – mercadoria” – logo, ao produzir novas significações a partir da ação apropriativa, também aceita que, nesta condição, o consumo é também invariavelmente um modo de produção.

Ainda em relação ao consumo, Bourriaud sugere a idéia de que um determinado produto só se tornaria de fato um produto a partir de seu uso, a partir do ato de consumo. “Uma roupa apenas se torna uma roupa real no ato de vesti-la; uma casa desabitada não é de fato uma casa” (BOURRIAUD, 2009, p. 20). Pois o consumo, ao criar a necessidade de uma nova produção, atuaria justamente como o motor e o motivo desta criação, que seria algo primordial nas ações ready-made justamente por estabelecer uma equivalência entre escolher e fabricar, entre consumir e produzir. Esta relação do produto com o uso também foi abordada anteriormente por Danto – e citado neste artigo –, em uma de suas primeiras acepções em relação ás diferenças existente na Brillo Box/ produto e a Brillo Box / objeto artístico.

Esta condição funcional inerente ao objeto é problematizada por Baudrillard (2008), quando ele apresenta a situação do objeto abstraído de sua função. Nesta perspectiva, Baudrillard aponta que usar um determinado objeto para sua finalidade determinada, trata-se de uma mediação prática, ou seja, nesta situação não se trata de um objeto, mas sim de um utensílio específico.

Baudrillard segue e discorre que nesta medida, o usuário não possui o utensílio, pois a posse jamais poderá ser a de um utensílio, pois este devolve o usuário ao mundo, é “sempre a de um objeto abstraído de sua função e relacionado ao indivíduo” (ibid, p. 94). Neste nível, todos os objetos possuídos participam da mesma abstraçãoe remetem uns aos outros na medida em que somente remetem ao indivíduo.

Esta reflexão é interessante e vai ao encontro das colocações anteriores, pois de acordo com Baudrillard, desta forma todo objeto tem duas funções: uma que é a de ser utilizado, e outra que é a de ser possuído. A primeira dependeria do campo de totalização prática, do mundo pelo indivíduo; a outra um empreendimento de totalização abstrata realizada pelo indivíduo, mas sem a participação do mundo, sendo estas duas funções de razão inversa.

Em última instancia, o objeto prático toma um estatuto social; é a “máquina”. Ao contrário, o objeto puro, privado de função ou abstraído de seu uso, toma um estatuto estritamente subjetivo: torna-se o objeto de coleção. Cessa de ser tapete, mesa, bússola ou bibelô para se tornar “objeto”. (BAUDRILLARD, 2008, p. 94).

Muito embora as ações presentes na Pós-produção proposta por Bourriaud tenham origem no ready-made Duchampiano, é verdade também que seus propósitos não se detêm exclusivamente aos desejos e objetivos de outrora, estando obviamente ligados à questões pertencentes ao espaço e ao tempo da contemporaneidade. Hoje observamos com clareza – e consigo me colocar como observador e, inevitavelmente participante – do que Bourriaud vai chamar de “cultura do uso, ou cultura da atividade” (BOURRIAUD, 2009, p. 16), onde a obra de arte, os produtos artísticos não teriam mais um fim em si. A obra agora funciona como o término provisório de uma rede de elementos interconectáveis, como uma narrativa que age prolongando e reinterpretando as narrativas anteriores.

Esta condição pressuposta por Bourriaud, onde a obra de arte contemporânea fruto de apropriações e re-significações, funciona como estrutura provisória em uma rede de elementos que se interconectam, faz lembrar algumas considerações anteriores lançadas por Claude Lévi-Strauss (1989), acerca do trabalho do bricoleur, quando este – ao estruturar seu repertório a partir de elementos previamente escolhidos para compor seu repertório – age realmente no sentido de reconectar estes elementos, atribuindo-lhes significados e por consequência, narrativas diversas, as quais o próprio Bricoleur já não possui mais o controle.

Além de Bourriaud, outros autores que discorrem sobre o tema da apropriação, frequentemente recorrem aos termos que derivam do Bricouleur, como por exemplo bricolage, para designar a ação “pós- apropriação” desenvolvida pelo artista. Neste sentido, Bourriaud destaca que:

A obra de arte contemporânea não se coloca como o término do “processo criativo” (um “produto acabado”, pronto para ser contemplado), mas como um local de manobras, um portal, um gerador de atividades. Bricolam-se os produtos, navega-se em uma rede de signos, inserem-se suas formas em linhas existentes. (BOURRIAUD, 2009, p. 16).

A respeito desta atividade de re-conectar elementos diversos e “estranhos” entre si, Lévi-Strauss (1989), estrutura seu pensamento a partir do que ele irá chamar de “ciência do concreto”, instância que envolve na visão do autor maior ênfase a apreensão sensível do mundo, do que ao pensamento científico abstrato.

A bricolage, vocábulo então cunhado pelo do antropólogo Claude Lévi-Strauss (1989), é definido como o resultado material das ações do bricoleur. O bricoleur, segundo o autor, seria o indivíduo que trabalha com as mãos, por meios indiretos, coletando e colecionando itens heterogêneos, utilizando todos os meios disponíveis juntamente com suas habilidades e sem um programa definido a priori, podendo seguir ou não os padrões estabelecidos na tradição a qual está inserido.

O interesse do bricoleur advém da transformação da união dos meios definidos pelo seu uso como um conjunto de potencialidades, de elementos semi-particularizados – na medida suficiente para que ele não tenha necessidade do equipamento e de todo o conhecimento acerca dos elementos escolhidos, embora também não tanto de modo que cada elemento possa apenas ser inserido em um contexto estanque e determinado – recolhidos ou retirados segundo o princípio de que podem ser úteis em construções futuras, sejam assemblage de objetos, colagens, reorganização de fragmentos, e qualquer outro tipo de conexão com vistas a um rendimento alegórico diverso. (LÉVI-STRAUSS, 1989).

Interessante notar que Lévi-Strauss (1989) aponta para a origem do verbo bricoleur, que em sua acepção antiga, era aplicado para se referir ao jogo de péla (algo semelhante o jogo de tênis atualmente), e também ao jogo de bilhar, à caça e a equitação, mas sempre com a ideia de indicar um movimento incidental. Seja pela péla, que no caso do jogo pode saltar desordenadamente, do cão de caça que por ventura corra em direção oposta a caça, ou ao cavalo que desvia do trajeto determinado pelo jóquei por alguma razão desconhecida.

Neste sentido é relevante destacar a importância da ideia de incidental, casual, fortuito, que consequentemente transparece em proposições artísticas feitas mediante a apropriação e conexão de elementos heteróclitos – seja em momentos anteriores da arte, bem como em proposições contemporâneas. Como dito anteriormente, não se trata de uma proposta nova, mas é valioso considerar e entender os desdobramentos desencadeados a partir destas escolhas.

A esse respeito, vale destaque para trecho do poema escrito por Isidore Ducasse, o Conde de Lautréamont, no sexto canto de “Os Cantos de Maldoror”, e que foi retomado cinquenta anos depois por Max Ernst – pintor alemão ligado ao Dadaísmo e também ao Surrealismo, apontado como um dos precursores da técnica da colagem – no texto intitulado “Qual é o mecanismo da colagem?”, de 1936, onde ele escreve:

Uma realidade pronta, cuja ingênua destinação parece ter sido fixada de uma vez por todas (um guarda-chuva), encontrando-se subitamente na presença de outra realidade muito distante e não menos absurda (uma máquina de costura), num lugar onde ambas devem se sentir deslocadas (sobre uma mesa de dissecação), escapará por isso mesmo à sua destinação ingênua e à sua identidade; passará de seu falso absoluto, por uma série de valores relativos, para um absoluto novo, verdadeiro e poético: guarda-chuva e máquina de costura farão amor. A transmutação completa seguida de um ato puro como o do amor se produzirá forçosamente sempre que as condições se tornarem favoráveis pelos fatos dados: acoplamento de duas realidades aparentemente inacopláveis sobre um plano que aparentemente não lhes convém… […], (ERSNT in CHIPP, 1968, p. 427).

Este ato primeiro de escolha e coleta apresentado por Lévi-Strauss, ao qual ele considera como sendo uma disposição ao interesse por resíduos de obras humanas, ao que ele chama de “subconjunto da cultura”(LÉVI-STRAUSS, 1989, p.34), revela que ao escolher tais resíduos da cultura, o artista também precisa considerar que tais elementos, por já terem sido inseridos no mundo, trarão consigo toda uma bagagem de significação própria, as quais o artista terá que articular ao longo de todo seu processo criativo.

O bricoleur precisará criar novas relações entre os itens coletados, atribuindo-lhes dimensões diversas às originais a partir da reorganização das disposições internas desta rede de objetos. Cada um destes elementos não estará mais determinado pela sua função de origem e ganhará novos usos e arranjos, escapando a uma identidade que lhes fixa uma destinação. Esta condição – vista a partir de uma perspectiva contemporânea, com o advento da globalização e o amalgama de diferentes culturas – parece fortemente aberta em seus modos de operação, apta a absorver tudo que é produzido – material e imaterial – e em virtude do avanço tecnológico e digital, ampliar meios de processamento, troca, exposição e divulgação destes materiais em um ciclo sem previsão – pelo menos em médio prazo – de fim.

Ante o exposto neste artigo, é possível perceber que na arte contemporânea os inúmeros cruzamentos, cada vez mais velozes, são os fatores de maior responsabilidade na proliferação de linguagens, modos de operação, apresentação, suportes, relações espaço-temporais e processos criativos no campo das artes. A produção industrial atual é cada vez mais ágil, bem como os mecanismos de logística e distribuição dos produtos, de modo que todo e qualquer item produzido chega sem grandes dificuldades a qualquer localidade, seja de modo material ou mesmo imaterial.

Tal situação corrobora para o estabelecimento de uma realidade onde conceitos antes estanques e tradicionais estão sendo revistos, e a noção instaurada no senso comum de uma identidade cultural, cede espaço para a ideia de identificação, onde grupos sociais transitam livremente e podem alternar entre grupos aos quais se identificam com maior ou menor intensidade dependendo do momento ou contexto temporal.

Com o espaço cada vez mais reduzido devido às revoluções tecnológicas digitais, o tempo torna-se cada vez mais encurtado por elas, as identidades passam a consumir as mesmas mensagens, os mesmos bens, os mesmos serviços, as mesmas imagens.Com isso, as identidades vão se desvinculando, desalojando-se de suas fronteiras, operando em escala global, cruzando e ultrapassando as fronteiras nacionais, integrando, conectando comunidades e organizações em novas combinações espaço-temporais.

Neste sentido, parece assertivo apontar que este é o cenário que melhor permite a ampliação das práticas apropriativas na arte. Dentro de uma perspectiva onde nunca se produziu tanto – qualquer que seja o tipo de produto ou bem de consumo, bem como a facilidade do acesso ao que é produzido – a apropriação como modo de operação do artista é otimizada, e a rede de significações, que antes possuía um determinado alcance é expandida

Com a globalização e o livre mercado, tudo o que é produzido, sejam bens de consumo ou mesmo culturais, impõem seu frenético ritmo e sua incessante sucessão por meio da multiplicidade dos vetores materiais, fazendo com que interfiram constantemente no espaço, redefinindo sua configuração, estrutura, aparência e, sobretudo, suas relações.

As considerações postas pelos autores escolhidos para esta discussão de certo modo fluem para um mesmo caminho, seja a partir das primeiras discussões acerca da aparição do fenômeno apropriativo na arte no início do século XX, ou nas manifestações da contemporaneidade, existe um ponto comum de que, mesmo com intenções diversas em momentos específicos da arte, estes arranjos disfuncionais da apropriação, deslocamento e re-significação do objeto, produzem problemas até a atualidade para a teoria artística, como explicitado por Danto em relação a Brillo Box de Wharol, ou mesmo as características da “escultura mercadoria” proposta por Foster.

Se com a arte de vanguarda, os objetivos eram o de transgredir a realidade da arte, trazendo elementos estranhos ao seu universo, rompendo com a aura de originalidade e autoria artística, a apropriação se mostrava como o meio ideal para essa tarefa, pois tinha a capacidade de suprir todas estas condições desejadas. Mas ao se pensar a apropriação na contemporaneidade, a percepção que se tem é de que agora o artista não mais contesta – pelo menos como outrora – mas aceita e adere ao que antes se contestava, para produzir trabalhos efêmeros e cortejar o reconhecimento e o mercado de arte. Se este “cortejo” possa vir a assumir um status de crítica silenciosa e sarcástica ao sistema das artes, e toda esta condição de “mercado”, não é possível afirmar veementemente. O que se pode dizer é que a prática da apropriação como gesto é extremamente sedutora e contagiante, se expandiu para tudo que é produzido pela cultura e parece não demonstrar seu esgotamento como estratégia artística.

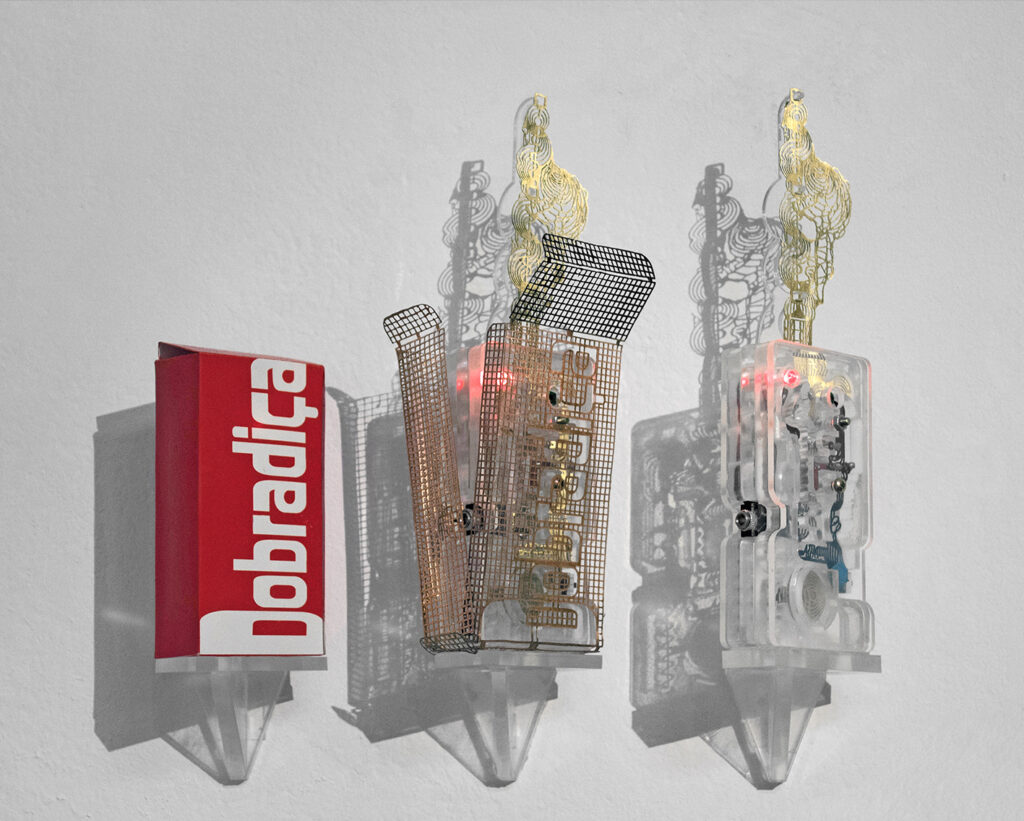

- Bruno da Silva Teixeira, desenhista e escultor. Doutorando em Artes Visuais pelo Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa Arte e Transversalidade. Desenvolve pesquisa poética, orientada pelo Prof. Dr. Altamir Moreira, relacionada à apropriação e transformação de objetos ordinários na contemporaneidade, em uma linguagem escultórica definida como escultura objetual.

- Embora seja de conhecimento comum na esfera da arte a atribuição da criação do Ready-Made a Marcel Duchamp, se faz importante salientar as atuais revisões a esse respeito, e que colocam em cena a figura da artista polono-alemã Elsa von Freytag-Loringhoven. Especula-se que Elsa poderia ter sido a criadora da obra “Fonte” (Fountain), devido, entre outras evidencias, uma carta de Duchamp à sua Irmã que uma amiga havia enviado um urinol de porcelana como escultura a um salão de artes. Fonte disponível em: Elsa von Freytag-Loringhoven – Elas estão aqui Na Arte (elasestaoaquinaarte.com.br). acesso em 05/01/2023.

Referências:

BATCHELOR, David in: FER, Bryony, et.alii. Realismo, Racionalismo e Surrealismo. A arte no entre-guerras. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.

BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BLOOM, Philipp. Ter e manter: uma história íntima de colecionadores e coleções. Rio de Janeiro: Record, 2003.

BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção – como a arte reprograma o mundo contemporâneo. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

CHIARELLI, Tadeu. Apropriação/Coleção/Justaposição. Porto Alegre: Santander, 2002. Acesso em: 15 jul. 2022.

DANTO, Arthur C. A transfiguração do lugar comum. Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac & Naify, 2010

FOSTER, Hal. O retorno do real a vanguarda no final do século XX. Trad. Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac & Naify, 2014

LAUTRÉAMONT, Conde de. Os cantos de Maldoror: poesias, cartas, obra completa. Trad. Claudio Willer. São Paulo: Iluminuras, 2008, 2. Ed.

LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Trad. Tânia Pellegrini. São Paulo: Papirus, 1989.

MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas: ensaios de literatura, cinema e artes plásticas. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004.

VENEROSO, Maria do Carmo Freitas, RIBEIRO, Virgínia Cândida. Apropriação na arte contemporânea: colecionismo e memória. Anpap. 17° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas Panorama da Pesquisa em Artes Visuais – 19 a 23 de agosto de 2008 – Florianópolis